- Умный справочник

- История

- СССР в 1953-1964 годы: социально-экономическая ситуация

СССР в 1953-1964 годы: социально-экономическая ситуация

***

Статья о взлёте и падении Хрущёва — тут.

Статья о политической жизни СССР периода «Оттепели» — тут.

***

Проблемы плановой экономики

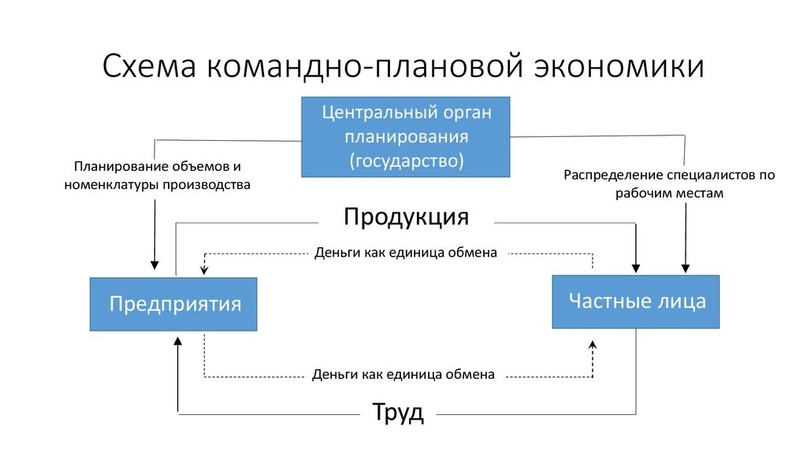

Советская экономика, сформированная сталинской индустриализацией и послевоенной пятилеткой, была чрезвычайно централизованной. Всё производство определялось правительством по схеме: Госплан — отраслевые министерства — главные управления министерств (главки) — предприятия.

Такая система имела множество минусов: производители не обладали никакой самостоятельностью, не имели права на инициативу, а потому не были заинтересованы в результатах своего труда — отсюда возникали большие траты, коррупция и некачественный труд.

Важным недостатком плановой экономики именно СССР были огромные траты на военно-промышленный комплекс: бюджет оборонных предприятий (группы «А») был для руководства приоритетным — в 1953 году они занимали 70% от общего объёма производства страны — в то время как производители товаров народного потребления (группа «Б») финансировались по «остаточному принципеу».

Система транспорта находилась в упадке, был распространён дефицит товаров, гражданам СССР остро не хватало жилья — всё это говорило о необходимости реформ, о нужде пересмотреть экономические приоритеты страны.

Однако новый виток гонки вооружений затмит эти идеи.

Советская индустрия

Экономика СССР в 1950-е годы продолжала развиваться экстенсивно — велось освоение новых территорий и ресурсных баз, создавались новые заводы, но всё чаще инвестиции направлялись на перевооружение и переустройство старых предприятий.

Экстенсивные методы пока ещё позволяли наращивать темпы производства, создавалось огромное количество рабочих мест и было заметно развитие отраслей тяжёлой промышленности:

- Электроэнергетика:

в 1950-х годах создавались десятки электростанций — Куйбышевская (сейчас город называется Самара), Каховская, Братская (первая крупная ГЭС на Востоке Сибири).

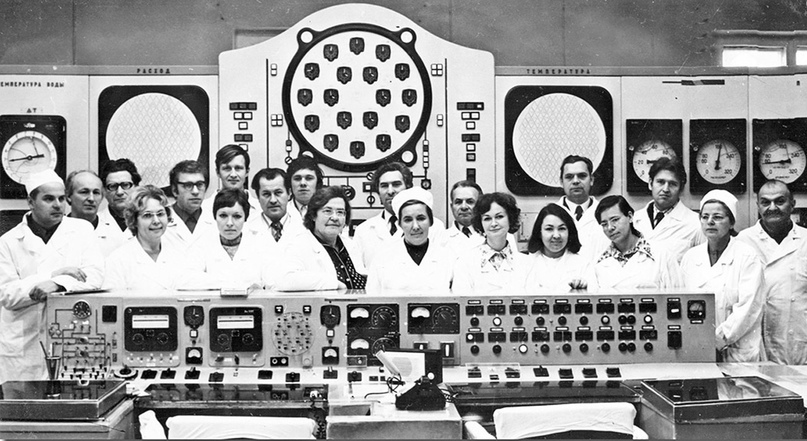

В 1954 году впервые в мире была введена в строй Атомная электростанция в городе Обнинск.

- Топливная промышленность:

1950-е годы стали переломным моменом для советского топлива: несмотря на рост добычи угля (примерно в два раза), её начали постепенно вытеснять добыча газа и нефти. - Расширялись возможности советских химической промышленности и машиностроения, появлялись высокотехнологичные станки, развивались железнодорожный транспорт и гражданская авиация.

Эти успехи повлияли на космическую гонку:

- 1957 г. — СССР запустил первый в мире искусственный спутник Земли.

- 12 апреля 1961 г. — СССР провёл первый в мире успешный космический полёт с человеком на борту. Первый в мире космонавт — Юрий Гагарин — стал всемирно известным.

Успехи науки оказали влияние и на гонку вооружений — именно в 1950-х годах в СССР создали первую межконтинентальную баллистическую ракету, что стало прямой угрозой для США (ведь раньше атомные бомбы могли быть сброшены только с бомбардировщиков, которые было проще сбить).

В то же время, экстенсивные методы имели свои границы, к концу 1950-х годов негативные тенденции становились всё более заметными: большинство работников предприятий занималось низкоквалифицированным трудом, темпы роста производства снижались, предприятия группы «Б» не успевали за растущими потребностями жителей СССР.

По сути, у всего этого была только одна причина: система централизованного планирования попросту не могла оперативно управлять таким большим и сложным экономическим механизмом.

Реформа народного хозяйства

Будет неверным утверждать, что советское руководство не видело этих проблем — как раз в 1950-х годах были предприняты первые попытки крупного изменения системы управления хозяйством страны.

Идеи Берии и Маленкова были, поначалу, отброшены, но в 1957 году на их основе Хрущёв создал собственный проект: систему совнархозов.

Суть реформы заключалась в решительной децентрализации управления народным хозяйством: если раньше основные решения принимались в отраслевых министерствах, располагавшихся в Москве, то теперь эта задача передавалась территориальным советам народного хозяйства (совнархозам), что находились в различных регионах СССР.

Очень важно не путать хрущёвские совнархозы с теми, что существовали в раннем СССР. Совнархозы 1917-1932 годов выполняли схожие функции, но находились в прямом подчинении ВСНХ. Они были упразднены в связи с переходом к сталинской модели планирования экономики.

Исходя из административного деления, в СССР существовало более ста экономических районов, согласно реформе, все предприятия и стройки, что находились в этих районах (кроме оборонной промышленности), переходили под контроль местных совнархозов.

Вопросы экономического управления совнархозы должны были решать в рамках специализации своего экономического района. И в таком разделении была своя логика, поэтому первоначально реформа была воспринята позитивно — временно даже увеличились темпы производства.

Положительные моменты сопровождали реформу недолго по нескольким причинам:

- Были нарушены устоявшиеся связи между предприятиями одной отрасли, которые оказались в разных экономических районах.

- Некоторым районам (из-за специфики располажения) не хватало ресурсов или производственных мощностей для обеспечения населения всем необходимым.

- Выявилось неравенство в уровне развития некоторых районов.

Так как проблемы не были решены, в начале 1960-х годов начался обратный процесс — власть постепенно стала возвращаться к центру. Появились органы контроля совнархозов, экономические районы СССР стали укрупняться (со 100 до 43, как показано на схеме выше).

В итоге, к 1965 году было принято решение полностью отказаться от децентрализованной системы управления.

Освоение целины

К моменту смерти Сталина, ситуация в сельском хозяйстве была куда более печальной, чем в промышленности: колхозники страдали от низких закупочных цен, высоких налогов на приусадебные участки и МТС.

Помимо решений, предлженных ещё Маленковым, советское руководство предпочло и тут использовать экстенсивный подход. Это вылилось в одну из самых известных кампаний хрущёвской эпохи — поднятие целины.

Целина — непаханная земля, обобщённое название неосвоенных, но пригодных для сельского хозяйства земель Казахстана, Сибири, Поволжья и Урала.

Процесс, запущенный Хрущёвым в 1954 году вылился в проект невероятного масштаба, который часто сравнивали с «ударными стройками» комсомольцев:

- Было освоено почти 42 млн гектаров земли, бóльшая часть — 22.5 млн га — в Казахстане.

- Проект требовал огромного количества рабоичх рук — на целину переехало около 55 тысяч семей колхозников. Часто на работу отправлялись городская молодёжь и студенты (летом) по комсомольским путёвам.

- Для распашки новых земель с нуля строилась инфраструктура: железные и автодороги, целые агрогорода, специальные совхозы и многое другое.

Первое время кампания себя более чем оправдывала — в урожайные сезоны собиралось в полтора раза больше урожая, чем в 1949-1953 годах. Но спешка, с которой всё это осуществлялось, вскоре дала о себе знать.

Создание инфраструктуры для освоения целины требовало невиданных средств и значительно снизило инвестиции в другие сельско-хозяйственные районы СССР. Более того, это увеличивало себестоимость целинного хлеба, делало его производство менее выгодным.

Куда опаснее оказалась распашка целины без предварительного анализа экспертов (точнее, к ним просто не прислушались): неправильное ведение хозяйства обернулось крупными пылевыми бурями, распространением сорняков и ветровой эрозией почв.

Ветровая эрозия происходила из-за сильных ветров в степных районах страны: распаханная почва очень лёгкая, так что её просто сдувало, делая земли непригодными для выращивания чего либо.

Экологическая катастрофа привела к тому, что в одном только Казахстане свыше 7 млн гектаров земли утратило свою плодородность.

Другие проекты Хрущёва

Целинная кампания была крупнейшим процессом в сельском хозяйстве 1950-х годов, несмотря на ошибки и бюджетные потери, она продолжала обеспечивать СССР примерно четверть всего хлеба.

Но это был далеко не единственный спорный проект Хрущёва:

- 1955 г. — ориентируясь на США, Первый секретарь приказал массово сеять кукурузу, что снижало посевы других культур. Кукуруза прижилась далеко не везде, и это стало ударом по бюджету и урожайности СССР.

- 1958 г. — для привлечения средств колхозам приказали принудительно купить технику из МТС, что разорило многие хозяйства.

- 1957-1960 гг. — Хрущёв продолжил сталинскую политику укрупнения колхозов — их стало ещё меньше, но управлять ими стало сложнее.

Самым одиозным решением партии (что часто используют, как один из главных примеров волюнтаризма) стал лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и мяса на душу населения!».

Загвоздкой оставалось то, что скот нельзя было просто так заставить быстрее размножаться — на них, в отличие от людей, не работала агитация. Поэтому попытки в короткие сроки увеличить производства мяса привело лишь к массовому забою скота.

Итоги

Постоянные ошибки и авантюрные проекты руководства расшатали советскую экономику: к началу 1960-х годов это выразилось в снижении заготовок, росте цен, падении качества продуктов. Жители СССР, заставшие сталинское чуть ли не ежегодное снижение цен, всё чаще выражали недовольство политикой партии.

(это недовольство станет одной из главных причин трагедии в Новочеркасске 1962 года)

Успешные проекты социальной политики — выдача колхозникам паспортов, увеличение пенсий и массовая застройка «хрущёвок» — привели к обратной реакции. Люди стали массово покидать деревни и переезжать в города.

Печальный итог экономической политики Хрущёва можно подвести одной фразой:

В 1963 году СССР начал экспортировать зерно из США и Аргентины, то есть крупнейшая континентальная держава в мире не могла прокормить себя.