- Умный справочник

- История

- Коллективизация в СССР

Коллективизация в СССР

Совершение индустриального рывка требовало огромного количества средств — на закупку техники и станков, перемещение широких масс населения для строительства и другого.

Рассчитывать на иностранные займы СССР не мог (особенно после Великой Депрессии 1929 года), изъятия церковных земель и внутренних займов явно не хватало. Поэтому советское руководство приняло решение обеспечить индустриализацию за счёт деревни.

К тому же, была и идеологическая причина коллективизации — построение социализма требовало, по мнению Сталина, ликвидации пережитков капитализма в деревне: частной собвственности, отношений аренды и найма.

Первый этап

Разговоры о коллективизации на высоком уровне начались ещё в 1927 году, когда XV съезд ВКП(б) объявил курс на формирование коллективных хозяйств в деревне. Однако никаких сроков и точных форм их существования не было названо.

Тем не менее, 1927 год стал переходным — партия начала отказываться от «деревенского НЭП'а», административно ограничивать частное крестьянское хозйство — повышались налоги, ограничивались возможности наёмного труда и аренды земли.

Коллективизация — политика руководства СССР по объединению мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства, существующие на принципах социализма — то есть без частной собственности на землю, скот и орудия труда.

«Добровольный этап» коллективизации (1927-1928 гг.) не продемонстрировал заметных результатов — в колхозы шли только бедняки, их количество не превышало 1% от всех дворов СССР. В это же время шла партийная дискуссия между Сталиным и Бухариным о путях развития сельского хозяйства.

Как мы знаем, в этой дискуссии, победит позиция Сталина, что ознаменует собой новый этап в развитии Советского Союза.

Сплошная коллективизация

Необходимость ускорить темпы коллективизации прозвучала 7 ноября 1929 года в газете «Правда», была опубликвана статья Сталина «Год великого перелома».

<…> Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталистического пути развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-капиталистов <…>

<…> В чём состоит новое в нынешнем колхозном движении? Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами <…>

— И. В. Сталин. Из статьи «Год великого перелома».

«Великий перелом» стал поводом для усиления давления на крестьян — их всё чаще насильно сгоняли в колхозы, либо принуждали к этому экономическими методами (повышением налогов на частные хозяйства). Одним из способов давления стало движение двадцатипятитысячников.

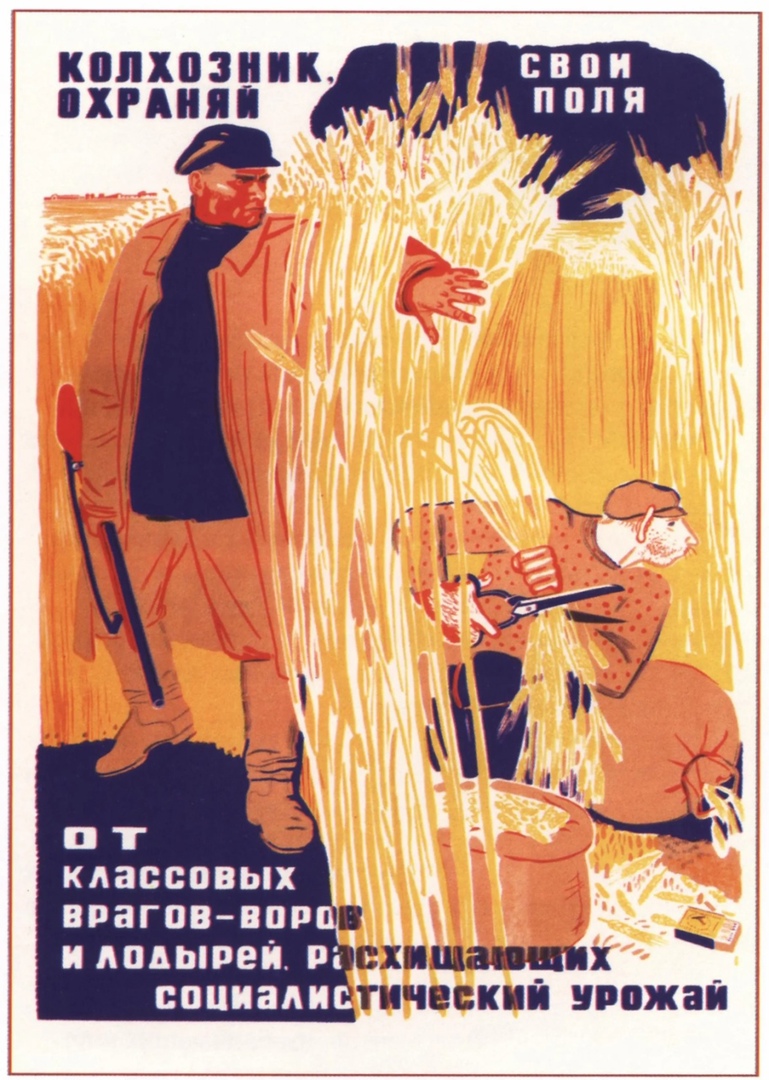

Двадцатипятитысячники — члены партии, направленные из города в деревню для контроля за проведения коллективизации и управлением колхозами. Название идёт от пропагандистского лозунга, так как первая группа отправившихся состояла из 25 тыс. человек.

В рамках «перелома» и действий двадцатипятитысячников главные аграрные районы страны — Поволжье, Украина, Северный Кавказ, Дон — объявлялись районами сплошной коллективизации, в них предполагалось завершить объединение хозяйств уже к концу 1930 года, в остальных местах — к 1931 году.

На начальном этапе коллективизации создаваемые хозяйства не были однородными, существовали:

- ТОЗы (Товарищества по совместной Обработке Земли) — где общей была только земля, орудия труда и средства производства оставались в частной собственности крестьян.

- Артели — предполагали совместную обработку земли, общие труд, скот и орудия труда. В артелях у крестьян оставались в собственности небольшие участки земли (приусадебное хозяйство), мелкие орудия труда и ограниченное количество скота.

- Коммуны — в них обобществлялось всё: труд, земля, орудия труда, скот и даже результаты труда, то есть ресурсы в коммунах распределялись не по качеству труда, а по количеству едоков.

Изначально приоритетной формой хозяйства, по мнению партии, были выбраны коммуны, однако уже к 1932 году почти все ТОЗы и коммуны стали артелями. Именно артель стала единственной формой коллективного хозяйства и со временем в прессе и литературе стала именоваться просто колхозом.

Раскулачивание

Для борьбы с теми, кто отказывался добровольно вступать в колхозы, нужны были административные меры — поэтому 30 января 1930 года вышло постановление партии «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», согласно которому предполагалось ликвидировать кулачество как класс.

По документу, кулачество делилось на три категории:

- Контрреволюционный кулацкий актив, организаторы восстаний. Эта категория подлежала аресту и ссылке в лагеря.

- Остальная часть актива — наиболее богатые крестьяне, не участвовавшие в поготовке бунтов. Подлежала высылке в отдалённые районы страны.

- Остальные кулаки — менее богатая часть крестьянства, которая не угрожала советской власти. Подлежала переселению для работы в менее благоприятных условиях.

Все три категории кулаков ждала примерно одинаковая судьба: вторую и третью категорию выселяли в районы Сибири, Казахстана, Дальнего Востока и называли спецпоселенцами. Условия их труда мало чем отличались от труда заключённых ГУЛАГ'а, многие гибли в дороге из-за условий перевозки.

Имущество раскулаченых изымалось в пользу колхохов.

Политику раскулачивания проводили во внесудебном порядке — решения принимали органы исполнительной власти и милиция на местах, существовали директивы по необходимому количеству раскулаченных хозяйств в каждой области. Зачастую, планы перевыполнялись в разы.

Главной проблемой процесса был тот факт, что не существовало чётких критериев определения кулака, поэтому репрессиям подвергались все, у кого в хозяйстве было больше двух коров или лошадей. Милиция часто прибегала к помощи местных бедняков и двадцатипятитысячников, а они использовали своё положение для сведения счётов с ненавистными односельчанами.

Крестьянское сопротивление

С самого начала проведения политики коллективизации, крестьяне пытались различными методами избежать попадания в колхозы:

- Возникали крестьянские бунты и волнения. Причём, если в 1929 году было зафиксировано около 1300 восстаний, то в 1930 году их количество выросло до 13700

- Крестьяне совершали теракты против двадцатипятитысячников и местных властей. Жертвы крестьянских нападений исчисляются тысячами

- Крестьяне массово забивали скот, портили орудия труда, уничтожали собственный урожай, чтобы они не достались колхозам

- Сельские жители массово бежали в города, что стало одной из причин резкой урбанизации СССР 1930-х годов

Сопротивление крестьян, раскулачивание (при котором несколько миллионов хозяйств было разорено), и неурожай 1932 года привели к страшнейшему голоду 1932-1933 годов в самых зерновых районах страны — Украина, Поволжье, Казахстан, Кавказ. По разным данным, жертвами голода стало от 4 до 8 миллионов человек.

Реакция государства

Обострение ситуации в деревне не могло быть проигнорировано властью — так 2 марта 1930 года в газете «Правда» была опубликована ещё одна статья Сталина под названием «Головокружение от успехов».

В статье Генсек партии обяснил, что слишком быстрые темпы коллективизации тоже опасны, а всю ответственность за «перегибы» возложил на местную власть. Столь резкая критика от главы государства приостановила репрессии, был даже издан закон, позволяющий крестьянам, коллективизированным насильно, вернуться на свой участок.

<…> А что иногда происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип добровольности и учёта местных особенностей не нарушается в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению <…>

— И. В. Сталин. Опубликовано в газете «Правда», №60 от 2 марта 1930 года.

Коллективизация тоже была приостановлена на время голода 1932-1933 годов, однако правительство стремилось сохранить поставки зерна в город и для внешней торговли даже в рамках массовой смертности населения.

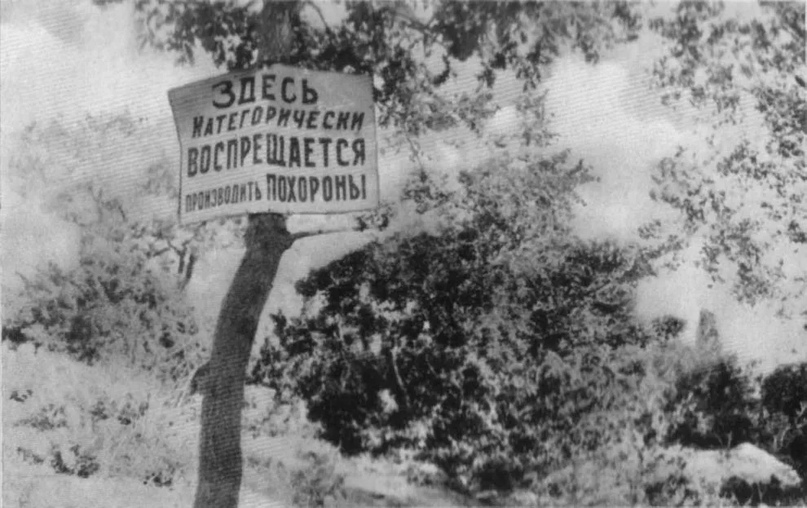

Главным примером реакции СССР на голод стал печально известный закон 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной собственности», более известный как закон «О трёх колосках».

Согласно этому закону, хищение государственной собственности в любом количестве каралось десятилетней ссылкой или расстрелом. Только в 1932 году по этому закону было арестовано более 20 тыс. человек. Закон часто карал женщин, детей и стариков, которые в условиях голода подбирали зёрна или колоски, что оставались после сбора урожая машинами.

Чтобы колхозники не покидали свои хозяйства, в том же 1932 году в СССР прошла паспортизация. Единая паспортная система предполагала наличие прописки — определённого места жительства, колхозникам паспорта не были выданы. То есть крестьяне, фактически, оказались прикреплены к колхозам.

— Как расшифровывается ВКП(б)?

— Второе Крепостное Право (большевиков)…

Советский анекдот, 1930-е годы.

Итоги коллективизации

В 1934 году, когда пик голода завершился, темпы давления на частные хозяйства снова возрос, к 1937 году, более 90% всех крестьян находились в колхозах, которых по всей стране было более 240 тыс.

Положительные:

- Временно выросла урожайность хозяйств — урожай 1930 года превысил один из самых крупных урожаев имперского времени — 1913 года.

- Благодаря коллективизации, были найдены средсва для индустриального скачка — огромное количество изымаемого и добываемого зерна, масла, мяса и других продуктов продавалось на мировом рынке, а на вырученные деньги покупались необходимые станки и технологии.

- Отток населения из деревень обеспечил приток дешёвой рабочей силы на стройки индустриализации.

- К концу 1930-х, когда система колхозов стабилизировалась, выросла производительность труда. Это было связано с механизацией сбора урожая и распашки — стала чаще использоваться техника.

Негативные:

- Из-за голода и отсутствия мотивации крестьян к труду снизились среднегодовые показатели сбора зерна.

- Огромные потери понесло животноводство: массовый забив снизил поголовье скота на 40-50%.

- Непоправимые жертвы понесло и само население деревень — репрессии, голод и тяжёлый труд унесли по разным данным от 6 до 8 млн жизней.