- Умный справочник

- История

- СССР в 1964-1985 годы: социально-экономическая ситуация

СССР в 1964-1985 годы: социально-экономическая ситуация

***

Экономические подвижки 1950-х годов заметно расшатали советское хозяйство — государство не было способно самостоятельно прокормить своих граждан, темпы промышленного роста стали проседать, внедрение достижений научно-технического прогресса проходило недостаточно быстро, сохранялась заметная диспропорция в бюджетах тяжёлой и лёгкой промышленностей.

Однако командно-административная система сохраняла потенциал, поэтому отказываться от неё власть не планировала, хотя реформирование всё же требовалось.

***

Состояние сельского хозяйства и реформа Косыгина

Несмотря на неудачные кампании 1950-х годов, по инициативе Хрущёва ещё в 1964 году начался процесс «интенсификации» сельского хозяйства. Он включал в себя: применение новых удобрений, комплексное орошение, химизация и механизация колхозов.

Курс на «интенсификацию» был продолжен и после смещения Первого секретаря, одновременно с этим были увеличены капиталовложения в эту сферу. Поворотным моментом стал Пленум ЦК КПСС 1965 года, с которого принято отсчитывать начало «Косыгинских реформ».

Косыгинская реформа — совокупность мер (в первую очередь, в промышленном секторе), направленная на повышение эффективности советской экономики в рамках восьмой («золотой») пятилетки. Меры предполагали частичную децентрализацию планирования и бóльшую свободу в использовании средств.

Итогами сельскохозяйственного пленума стали:

- Новая система контроля колхозов — теперь они имели план по заготовке продукции по стабильным ценам на 5 лет.

- Повышение закупочных цен на 20%, позже — в 1979 году — они были повышены ещё на 12%, а в 1983 году — на 16%.

- Ослабление (но не полная отмена) ограничений на владение личным подсобным хозяйством.

- Увеличение максимального размера приусадебного участка с 0.25 до 0.5 гектара.

- Отмена трудодней и замена их на денежные и натуральные выплаты.

Интересной инициативой пленума стала идея об увеличении кооперирования между различными областями сельского хозясвтва: производители, переработчики и поставщики продукции объединялись в одну цепочку, поощрялось создание совхозов, формировались огромные агрокомплексы.

Совхоз — сельскохозяйственное предприятие в СССР, которое, в отличие от колхозов, созданных на средства самих крестьян, были государственными предприятиями. Работающие в совхозах были работниками, получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме.

Межхозяйственная кооперация позволяла снизить траты на транспортировку и осуществлять крупные проекты, однако все реформы 1960-х годов не решали главную проблему советского хозяйства — отношение к собственности.

Попытки материально заинтересовать колхозников в труде без предоставления им земли из раза в раз оказывались безуспешными в масштабах страны, выделение новых средств не работало — они либо долго доходили до каждого колхоза, либо тратились неэффективно, либо разворовывались.

К концу 1970-х ситуация ухудшилась: объемы импортируемого СССР зерна становились всё больше, во многих районах страны не хватало мяса, масла, овощей, становились нормой ограничение на выдачу товаров и так называемые «колбасные электрички» (поездки за товарами в другие регионы).

Не случайно на Пленумах ЦК 1978 и 1982 годов из раза в раз звучали призывы к освобождению крестьян от чрезмерной опеки государства. Продовольственная программа 1982 года, направленная на развитие личного хозяйства, не дала никаких результатов — новые бюрократические механизмы убивали шансы для самостоятельной работы на корню.

Советская промышленность и реформа Косыгина

Косыгинские реформы в большей степени затронули именно промышленное производство. Вообще, в 1960-х годах сложилась весьма любопытная ситуация: советское руководство совмещало консервативный курс политики с попытками реформ.

Одновременно с отменой территориального принципа управления, введённой Хрущёвым, усилением власти органов экономического руководства — Госплан, Госснаб, Госконцерн — на пленуме ЦК 1965 года партия приняла решение о пересмотре системе планирования:

- Число плановых показателей уменьшалось с 30 до 9.

- Часть планирования должна была идти «снизу» — предприятия сами должны были предполагать количество изделий и зарплатный фонд, а уже потом центральные органы это утверждали.

- Появился новый показатель эффективности предприятий — количество реализованной продукции. Теперь производителям было выгоднее производить более качественные товары.

Важнейшим нововедением стал принцип хозрасчёта на производстве, то есть основополагающими элементами предприятий становились показатели прибыли, рентабельности.

Хозрасчёт — метод расчёта расходов и доходов в организации, что предполагало равномерное распределение части прибыли в пользу «общественности» — работников предприятия. Идея «самоокупаемости» предприятий, таким образом, помогала восполнять внештатные расходы.

Ещё одним элементом, повысившим заинтересованность предприятий в более качественной работе, стало новое распределение прибыли — теперь часть заработанных средств (после всех необходимых бюджетных выплат) оставалась в руках у предприятий.

Эта прибыль направлялась предприятиями в разные фонды, средства которых использовались для поощрения работников и совершенствования производства — основными фондами были: премиальный фонд (выплаты работникам), фонд объектов культурно-бытового назначения (жильё, детские сады, турбазы, дома отдыха и др.) и фонд развития производства.

Итоги реформ и причины их провала

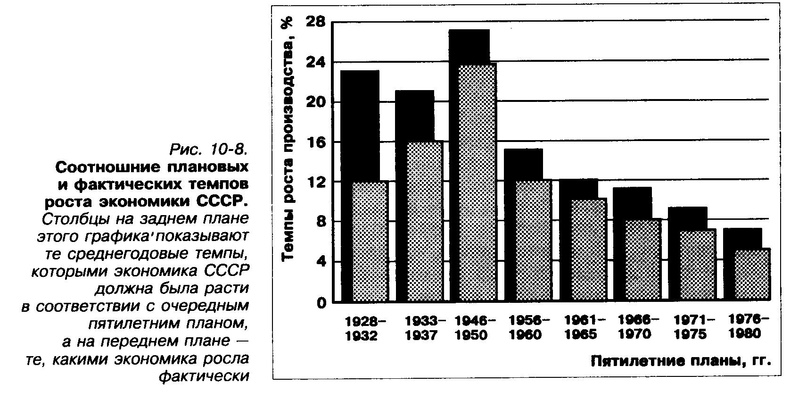

Первые 43 предприятия, в качестве эксперимента, перешли на хозрасчёт уже в январе 1966 года, к началу 1970-х годов по новой системе работала уже 41 тыс. организаций СССР (из 49 тыс., что были в стране). Восьмая пятилетка (1966-1970 годы) стала самой успешной из всех послевоенных — рост национального дохода составил 45%, а объём промышленного производства вырос на 50%.

Однако девятая (1971-1975) и десятая (1976-1980) пятилетки показали куда более низкие темпы роста — 43% и 24% соответственно — к тому же, они были невыполнены по большинству показателям.

Надежды, которые были возложены на хозяйтсвенную реформу, не оправдались по двум причинам:

- Экономическая — новые принципы ведения хозяйства встраивались в старую административную систему управления, поэтому положительные эффекты реформы натыкались на бюрократические ограничения, неподготовленную социальную инфраструктуру и всё те же экстенсивные методы роста, которые были актуальны ещё в 1930-х годах.

- Политическая — консерваторы, пришедшие к власти в партии после смещения Хрущёва, опасались упускать контроль за экономикой из своих рук. Появились идеологические противоречия идеи хозрасчёта и плановой экономики.

Поэтому в 1970-х годах реформу начали неофициально «сворачивать» — возникали все новые административные инструкции и ограничения, что сводили достижения изменений на нет, оплата труда всё ещё была зависима от государственных показателей, министерства всё чаще вмешивались в плановые показатели (далеко не всегда это приводило к лучшим результатам).

Нарастающий социальный кризис

Упор на экстенсивный рост промышленности и слабо развитая социальная инфраструктура рождали крупную общественную проблему — оставалась высокой доля неквалифицированного труда (в строительстве — 40%, в промышленности — 60%), а это формировало маргинальные по поведению и мышлению слои населения.

Этот процесс накладывался на ускоренный отток деревенского населения — новую волну урбанизации — что лишь осложняло решение кризиса. В СССР конца 1970-х годов быстрыми темпами росло потребление алкоголя.

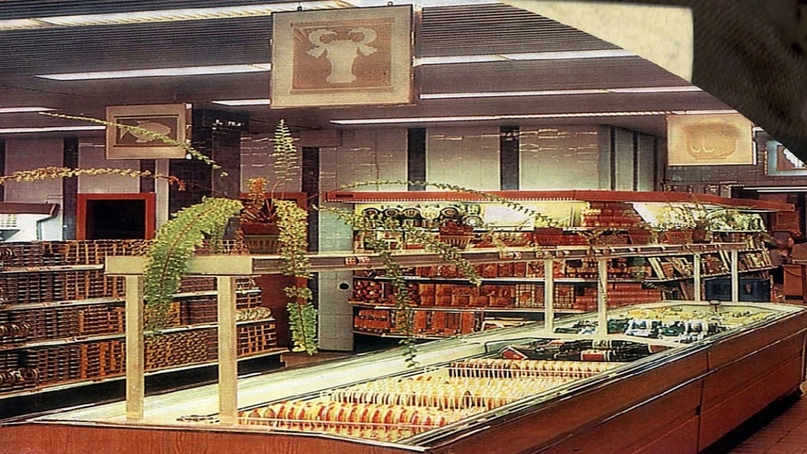

Вместе с этим общий уровень жизни граждан СССР заметно возрос — большая часть семей обладала собственными квартирами, холодильниками, радио, магнитофонами, телевизорами. Но получение этих благ сопровождалось серией трудностей: долгие поиски, очереди, поездки в другие города.

Гражданам всё чаще удавалось накопить крупные суммы денег на «большие» покупки, они стремились потратить их как можно быстрее — через «черный рынок». Брежневский СССР характеризуется необычайным развитием теневой экономики.

Теневая экономика — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.

По некоторым данным, до трети всех услуг оказывались нелегально (а это означало огромные налоговые потери для государства). Распространялись кражи государственной продукции для перепродажи или «для своих», это в свою очередь приводило к росту коррупции.

Ещё одной проблемой советского общества стало социальное неравенство — партийная элита стала слишком «оторвана» от остальных слоёв, для неё работали отдельные школы, поликлиники, санатории, для номенклатуры были открыты недоступные для остальных граждан товары и продукты.

Символом этого неравенства были магазины «Берёзка», в которых продукты можно было купить только за валюту.

Советская индустрия и «нефтедоллары»

Может возникнуть логичный вопрос: «Как советскому руководству удавалось сохранять и повышать уровень жизни населения при неудаче экономических реформ?»

Ответ прост — новые статьи доходов за счёт добычи ресурсов. В Западной Сибири были обнаружены крупные запасы нефти, поэтому с 1969 года СССР значительно повысил уровень её добычи и продажи. Экспорт нефти шёл за твёрдую валюту — отсюда и название «нефтедоллары».

Если в 1961 году экспорт нефти составлял 11-12% от дохода СССР, то к 1980 году этот показатель увеличился до 38%. Огромные поступления партия могла тратить на крупные стройки и решение социальных проблем. Одной из причин бума продажи советской нефти стала «Война Судного дня» 1973 года.

прим.

Когда стало известно, что США под видом гуманитарной помощи поставлял Израилю вооружения, страны ОПЕК (поставщики нефти) заявили, что не будут поставлять её странам, поддерживавшим Израиль (США и Западная Европа) — цены на нефть за год выросли в 4 раза, а ажиотаж по всему миру привёл к дефициту.

Именно благодаря этим деньгам СССР смог организовать несколько крупных строек 1970-х годов: завод грузовых автомобилей в Набережных Челнах (КамАЗ), перестройка Волжского автомобильного завода (ВАЗ), введение в ход Саяно-Шушенской и Усть-Илимской ГЭС.

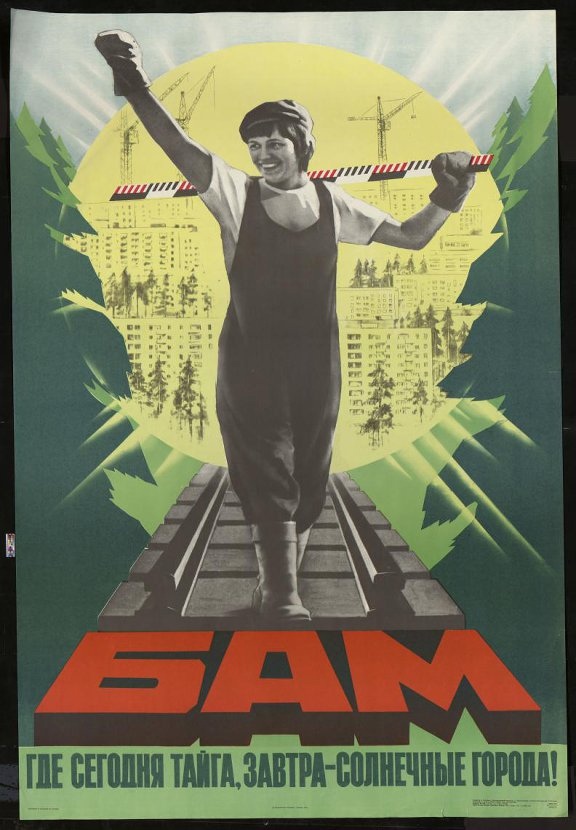

В рамках попыток создания нового культа личности, была разморожена постройка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), начатая ещё в 1930-х годах. Этот грандиозный проект требовал и экономических, и людских ресурсов — поэтому его ещё называют «последней великой стройкой коммунизма».

БАМ должен был идти севернее Транссиба (что располагался в опасной близости к границе с Китаем, с которым отношения стабильно ухудшались), к тому же, это был способ «мобилизовать» население СССР. Результатом же стало отстутствие какой-либо прибыльности этой стройки.

***

Приток «нефтедолларов» в бюджет СССР позволял совершать крупные закупки механизмов, станков и товаров из-за рубежа. С помощью них поддерживались дыры в экономике (путём простого вливания средств, а не интенсификации), что станет одной из главных причин её краха.

В начале 1980-х годов цены на нефть впервые за долгое время упадут, а страны ОПЕК повысят уровень её добычи. Так как СССР не был готов к такому развитию событий, он отреагирует на это срывом 11-й пятилетки, ударом по национальному доходу и скачкообразному росту инфляции и дефицита.

***