- Умный справочник

- Обществознание

- 5.2 Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации

5.2 Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации

***

Источники права

Источник права – основание, на основе которого возникают правовые нормы.

Существуют различные источники права, которые определяют правила и нормы поведения в обществе. Один из таких источников – нормативный правовой акт.

Нормативный правовой акт – это документ, содержащий правила или нормы, установленные государством и обязательные для исполнения для всех граждан и организаций.

Такой акт принимается компетентным органом в рамках установленной процедуры и содержит правила поведения, обязанности и права, а также последствия нарушения этих правил. Например, нормативным правовым актом высшей юридической силы в Российской Федерации является Конституция, те. все законы и подзаконные нормативные акты должны соответствовать принципам и нормам, установленным в Конституции. Конституция Российской Федерации устанавливает основы конституционного строя, закрепляет права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также порядок формирования и полномочия органов публичной власти.

Нормативные правовые акты являются основным источником права в нашей стране.

***

Вторым источником права является нормативный договор (договор нормативного содержания).

Нормативный договор – это соглашение, заключаемое между субъектами правоотношений, устанавливающее общеобязательное правило поведения.

Нормативный договор может регулировать различные сферы отношений, например, трудовые отношения, аренду недвижимости, поставку товаров или оказание услуг. При заключении договора нормативного содержания важно, что стороны достигли взаимного согласия по всем его условиям. Это является основным залогом того, что каждая из сторон будет его исполнять в надлежащем виде.

Примером нормативного договора является Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации». Он стал одним из ключевых юридических документов, определяющих отношения между федеральными и региональными органами государственной властями в Российской Федерации. Главная цель федеративного договора заключалась в установлении принципов и основных положений функционирования федерации. Он определил статус субъектов в составе России, их права и обязанности. Кроме того, в договоре были установлены права и полномочия федерального правительства, механизм урегулирования споров между центром и регионами, а также принципы распределения власти и компетенций между различными уровнями власти.

На примере Федеративного договора мы можем проследить роль источников права в формировании правовой системы страны. Так, положения Федеративного договора от 31.03.1992 были положены в основу Конституции Российской Федерации, принятой на 12.12.1993 на всенародном референдуме.

***

Еще одним источником права является правовой обычай.

Правовой обычай – это повторяющаяся модель поведения, которая формируется и развивается в течение длительного времени и признается государством как обязательная для выполнения.

Обычаи играли достаточно большую роль в становлении правовой системы каждой из стран. Так, первый сборник нормативно-правовых актов в истории Руси – Правда Ярослава Мудрого – представляет собой фиксацию сложившихся в обществе к XI в. норм и правил поведения.

Важно отметить, что правовые обычаи сохраняют свое значение и в современности, пусть они и утратили свое господствующее значение. Например, согласно ст. 130 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1989 № 81 срок предоставления судна для погрузки грузов может быть определен портовым обычаем.

***

Кроме того, к источникам права относят и судебный прецедент.

Судебный прецедент – это решение суда, которое формируется в результате рассмотрения конкретного дела и устанавливает принципы права, которые применяются в будущих судебных делах по аналогии с данным решением.

Таким образом, судебный прецедент формируется в результате разрешения споров в суде и принятия высшими судебными органами решений, которые имеют общую юридическую силу и устанавливают новые правила для будущих дел. Важным аспектом судебного прецедента является его обязательность для других судов при разрешении подобных дел. Это означает, что, если решение высшего судебного органа по конкретному вопросу было уже принято, другие суды должны применять это решение как правило при сложных задачах.

Однако, судебный прецедент не является абсолютно обязательным и может быть пересмотрен в свете новых обстоятельств или изменений в правовых нормах. Иногда судебные прецеденты могут быть изменены или аннулированы высшими судебными органами для обеспечения соответствия новым юридическим требованиям и изменяющимся обстоятельствам.

Судебный прецедент является важнейшим источником права в англосаксонской правовой системе.

Например, Верховным судом США в 1966 году в результате решения дела Miranda v. Arizona установлено правило, в соответствии с которым перед началом допроса подозреваемому должны быть ясно объяснены его права на молчание, помощь адвоката, в том числе и за счет государства, если подозреваемый не может его себе позволить.

|

Правило Миранды | |

|

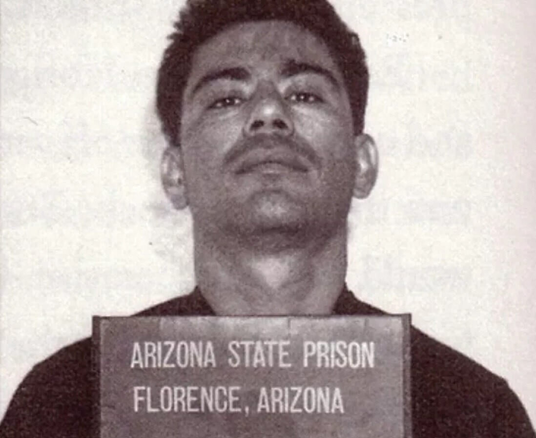

Эрнесто Артуро Миранда |

Дело началось в 1963 году, когда Эрнесто Миранда был арестован полицией в Финиксе, штат Аризона, подозреваемый в изнасиловании и похищении. Полиция допросила Миранду без уведомления о его правах, включая право на адвоката и право не свидетельствовать против себя. В результате Миранда признался в совершении преступления. |

В России он как источник права не признается, ведь Конституционный Суд РФ не создает новые нормы, а лишь дает разъяснения отдельных положений Конституции страны, а Верховный Суд РФ разрешает возникающие споры в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Вместе с тем, решения высших судов Российской Федерации являются важными для обеспечения правового регулирования общественных отношений. Например, Верховный Суд Российской Федерации в 2016 году в Определении по делу № 35-КГ16-18 сформулировал важную правовую позицию – аудиозапись, сделанная тайно, т.е. без разрешения собеседника, может быть принята как надлежащее доказательство в экономических спорах.

В мировой практике к источникам права также относят доктринальные тексты, религиозно-правовые доктрины и нормы международного права.

Нормативные правовые акты, их виды

Всю совокупность действующих в РФ нормативных правовых актов мы можем разделить на законы и подзаконные акты.

Закон – это нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные правила поведения для граждан и организаций.

Законы Российской Федерации являются основополагающими нормативными актами и принимаются Федеральным Собранием Российской Федерации. Они обязательны для исполнения всеми субъектами Российской Федерации.

Подзаконные акты – это нормативные акты, принимаемые исполнительными органами государственной власти.

Например, если Указы Президента Российской Федерации регламентируют основные направления внутренней и внешней политики государства, то Постановления Правительства Российской Федерации принимаются в рамках его полномочий и регулируют вопросы, связанные с реализацией бюджета страны.

Законодательный процесс в Российской Федерации

Законодательный процесс – это процесс обсуждения, принятия и введения в действие законов.

Какие функции выполняет правотворчество?

Во-первых, оно направлено на восполнение пробелов в правовой системе. Каждое общество и каждое время сталкиваются с новыми вызовами и ситуациями, требующими правового регулирования. Правотворчество помогает заполнить эти пробелы и обеспечить современные решения для новых обстоятельств.

Кроме того, правотворчество позволяет обновлять законодательство. Весь мир постоянно меняется, и правила, которые когда-то были актуальными, могут потерять свою эффективность и актуальность. Правотворчество позволяет пересмотреть и изменить существующее законодательство, чтобы оно соответствовало современным требованиям и нуждам общества.

Наконец, значимой функцией правотворчества является и отмена устаревших юридических норм. Со временем некоторые законы и нормы становятся неприменимыми или противоречат изменяющимся ценностям и принципам общества. Правотворчество позволяет исключить ненужные или устаревшие нормы из правовой системы, чтобы она оставалась актуальной и эффективной.

Таким образом правотворчество способствует развитию правовой системы и ее приспособлению к меняющимся условиям и потребностям.

Принципы правотворческой деятельности в демократическом государстве:

- Принцип гласности. Предусматривает открытость и доступность информации о законодательной деятельности, что способствует контролю со стороны общества и правоохранительных органов.

- Принцип демократизма. Демократическое государство предоставляет возможность всем свободно выражать свою волю и участвовать в формировании правовой системы. Это позволяет учитывать интересы различных социальных групп и гарантировать равноправие.

- Принцип законности. Представляет собой требование неукоснительного соблюдения установленных законом требований к порядку и процедуре правотворчества, строгий учет иерархии правовых норм и актов, соблюдение компетенции органа, принимающего правовой акт.

- Принцип исполнимости. Заключается в обеспечении реализации принятых законов и решений. Государство должно создавать необходимые условия и механизмы для того, чтобы законы могли быть адекватно применены и исполнены.

- Принцип профессионализма. Предполагает, что лица, занимающиеся разработкой и принятием правовых актов, должны обладать профессиональными знаниями и опытом. Важно, чтобы законы были разработаны исходя из объективных данных и учитывали интересы и потребности общества.

Стадии законодательного процесса в РФ

Законодательный процесс в РФ включает законодательную инициативу, стадию обсуждения законопроекта, стадию принятия законопроекта и стадию утверждения законопроекта, а также промульгацию закона.

Законодательная инициатива предполагает внесение в Государственную Думу субъектами, наделенными таковым правом, предложения о рассмотрении парламентом нового закона или изменений в уже существующий закон. В соответствии со ст. 104 Конституции РФ «право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации , депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации; а также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения».

Законодательная инициатива предполагает внесение как самого законопроекта, так и пояснительной записки к нему, в которой указываются, какие законы подлежат изменению или отмене. Кроме того, если данный законопроект предполагает выделение денежных средств из бюджета Правительства Российской Федерации, то также потребуется и положительное заключение Правительства.

На стадии обсуждения законопроекта происходит публичное обсуждение предложенного закона в Государственной Думе. Обычно законопроект передается на рассмотрение соответствующему комитету Государственной Думы, который отвечает за данную сферу деятельности – трудовое, семейное, уголовное право и т.д. В ходе обсуждения законопроекта комитет может проводить консультации с экспертами, заинтересованными сторонами и общественными организациями для того, чтобы внести значимые и актуальные правки в законодательную инициативу.

Кроме того, на этой стадии проводятся слушания в парламенте, где парламентарии в ходе трех чтений могут выступить с докладами и мнениями по поводу законопроекта. Эти слушания позволяют внести дополнения и изменения в законопроект.

На стадии принятия законопроекта каждый депутат высказывает свое мнение по законопроекту – «за», «против» или «воздержался». В соответствии с ч. 2 ст. 105 Конституции РФ «федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы». Для принятия федерального конституционного закона потребуется не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, на что указывает ч. 2 ст. 108 Конституции РФ.

После принятия закона на стадии утверждения законопроекта он передается в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. ФЗ считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Для одобрения ФКЗ потребуется не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации.

Принятый федеральный закон или федеральный конституционный закон направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.

Промульгация закона – это последний этап законодательного процесса, когда закон подписывается главой государства, публикуется и официально вступает в силу. Президент РФ может подписать закон, что означает его принятие и дальнейшую публикацию. Официальным опубликованием законов считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Если закон был подписан и опубликован главой государства, он официально вступает в силу в силу через 10 дней после официального опубликования, если самими законами не установлено другое.

Президент РФ также может и вернуть закон на доработку парламенту. Часть 3 ст. 107 Конституции РФ указывает: «Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию».

Вместе с тем Президент РФ наделен правом обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности принятого Федеральным Собранием закона. В этом случае, если КС РФ не подтвердит конституционности федерального закона, Президент Российской Федерации возвращает его в Государственную Думу без подписания.