- Умный справочник

- Обществознание

- 1.9 Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса

1.9 Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса

***

Понятие общественного прогресса

Общественный прогресс – это процесс постепенного развития общества в его движении от простого к сложному, от низшего к высшему, движение вперед.

Вместе с тем, не стоит рассматривать и оценивать общественное развитие как исключительно положительное явление, так как противоречивость и относительность являются неотъемлемой его частью.

Противоречивость общественного прогресса обнаруживается во многих аспектах. Развитие технологий, например, может одновременно привести к улучшению жизни и повышению уровня безработицы. Расширение доступа к образованию может стать двусмысленным, если оно приводит к перегрузке системы и снижению качества обучения. Рост экономики может сопровождаться усугублением социальных неравенств и экологическими проблемами.

|

Личность в науке | |

|

Макс Вебер |

Идея относительности общественного прогресса была предложена немецким социологом Максом Вебером в начале XX века. Согласно этой концепции, общественный прогресс является относительным понятием, так как он может быть оценен только в контексте конкретного общества и его ценностей. Например, в одном обществе экономический прогресс может быть оценен по уровню доходов и уровню жизни населения, а в другом - по уровню равенства и социальной справедливости. |

Критерии общественного прогресса

Если мы говорим об общественном прогрессе, то предполагаем изменения, происходящие в обществе, его политической экономической, социальной и духовных сферах. Выделение критериев общественного прогресса позволяет создать те маркеры, с помощью которых мы и можем сравнивать отдельные этапы в развитии человечества. Каковы же критерии общественного прогресса?

Критерии общественного прогресса:

- Развитие производственных сил. Предполагает развитие технологий, научно-технического потенциала и производственной базы. Чем сильнее развиты производительные силы, тем больше возможностей предоставляется обществу для удовлетворения потребностей его членов.

- Совершенствование нравственных основ общественной жизни. Включает в себя развитие этики, морали, ценностных ориентаций общества. Нравственность является основой и условием для нормального функционирования общества, поэтому ее развитие играет важную роль в общественном прогрессе.

- Развитие интеллектуальных и познавательных возможностей человека. Охватывает развитие образования, науки, культуры и искусства. Чем более высокий уровень знаний и интеллектуальных способностей обладает человек, тем больше возможностей он имеет в обществе.

- Уровень возможностей, которые общество в состоянии предоставить индивиду. Подразумевает доступ к различным видам услуг, социальной защите, возможность участия в политической, экономической и общественной жизни. Чем выше уровень возможностей в обществе, тем более равные и справедливые условия существуют для его членов.

Необходимо отметить, что критерии общественного прогресса могут быть индивидуальными и зависеть от особенностей каждого конкретного общества, их ценностей и приоритетов.

Направления общественного развития

В зависимости от различных факторов, таких как экономика, политика, культура и социальные тенденции, общество может двигаться вперед (прогресс) или отступать назад (регресс). Промежуточным этапом между этими противоположно направленными тенденциями является стагнация – состояние, когда развитие общества замедляется и даже на время останавливается.

|

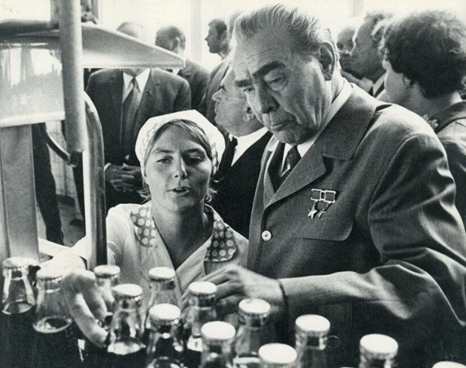

Например, начиная со времени новой экономической политики, т.е. с 1921 г., наша страна развивалась, развивая производство, культуру, осваивая целину и космос. |

Формы общественного развития

Каким же образом развивается общество?

Реформа – это постепенные изменения общественных институтов и политической системы, происходящие через ряд государственных преобразований.

Например, с 2019 года в России реализуется пенсионная реформа. Она предполагает увеличение продолжительности трудовой деятельности для женщин с 55 до 60 и для мужчин с 60 до 65 лет. Вместе с тем, проведение реформы не меняет ни политическую систему, ни соотношение уровня благосостояния между отдельными стратами российского общества.

В этом и проявляются основные отличия реформы – изменение отдельных аспектов жизни общества, без существенных преобразований социального строя.

К поступательным изменениям общества стоит относить также и эволюцию.

Эволюция – это постепенные изменения в обществе, которые происходят в силу объективных исторических обстоятельство.

Например, в XIV – XV вв. в Европе выросло количество населения, уровень потребления которого не могли обеспечить существующие ремесленные мастерские, так как они были основаны на выполнении всего производственного цикла одним ремесленником. Разделение труда привело к появлению мануфактур, которые и позволили обеспечить существующий уровень потребностей.

***

Однако, общественные преобразования могут иметь не только поступательный характер.

Революция – это радикальное изменение в общественной структуре и власти.

Ее ключевым отличием является изменение основ существующего социального строя.

Например, возьмем неолитическую революцию (переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству). Первые формы производственной деятельности людей привели к появлению частной собственности и социального расслоения, института государственности и права.

Революции часто сопровождаются насильственными действиями и могут иметь разрушительные последствия. Так, революционные преобразования в России в 1917 г. характеризуются свержением монархии, насильственным захватом власти большевиками и открытым террором по отношению противникам зарождающегося строя. Вместе с тем, именно советская Россия наделит всех граждан равными правами, отменив пережитки феодализма.

***