- Умный справочник

- Биология

- Задания 9-11, 24-25. Хордовые: Млекопитающие

Задания 9-11, 24-25. Хордовые: Млекопитающие

Подтип позвоночные

Данный подтип включает в себя:

- Группу Бесчелюстные, включающую класс Круглоротые (миксины и миноги)

- Надкласс Рыбы, включающий класс Хрящевых рыбы и класс Костных рыб

- Класс Земноводные, или Амфибии

- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

- Класс Птицы

- Класс Млекопитающие, или Звери

Из всех классов черепных в данной статье мы рассмотрим млекопитающих. Для остальных классов ищите статьи в соответствующих разделах.

***

Приятного изучения статьи! Если хочешь подготовиться на 80+, то обязательно посмотри вот эти способы подготовки (жми, чтобы перейти на сайт и узнать подробнее) ❤️

Ароморфозы млекопитающих

1) Появление четырехкамерного сердца и теплокровности

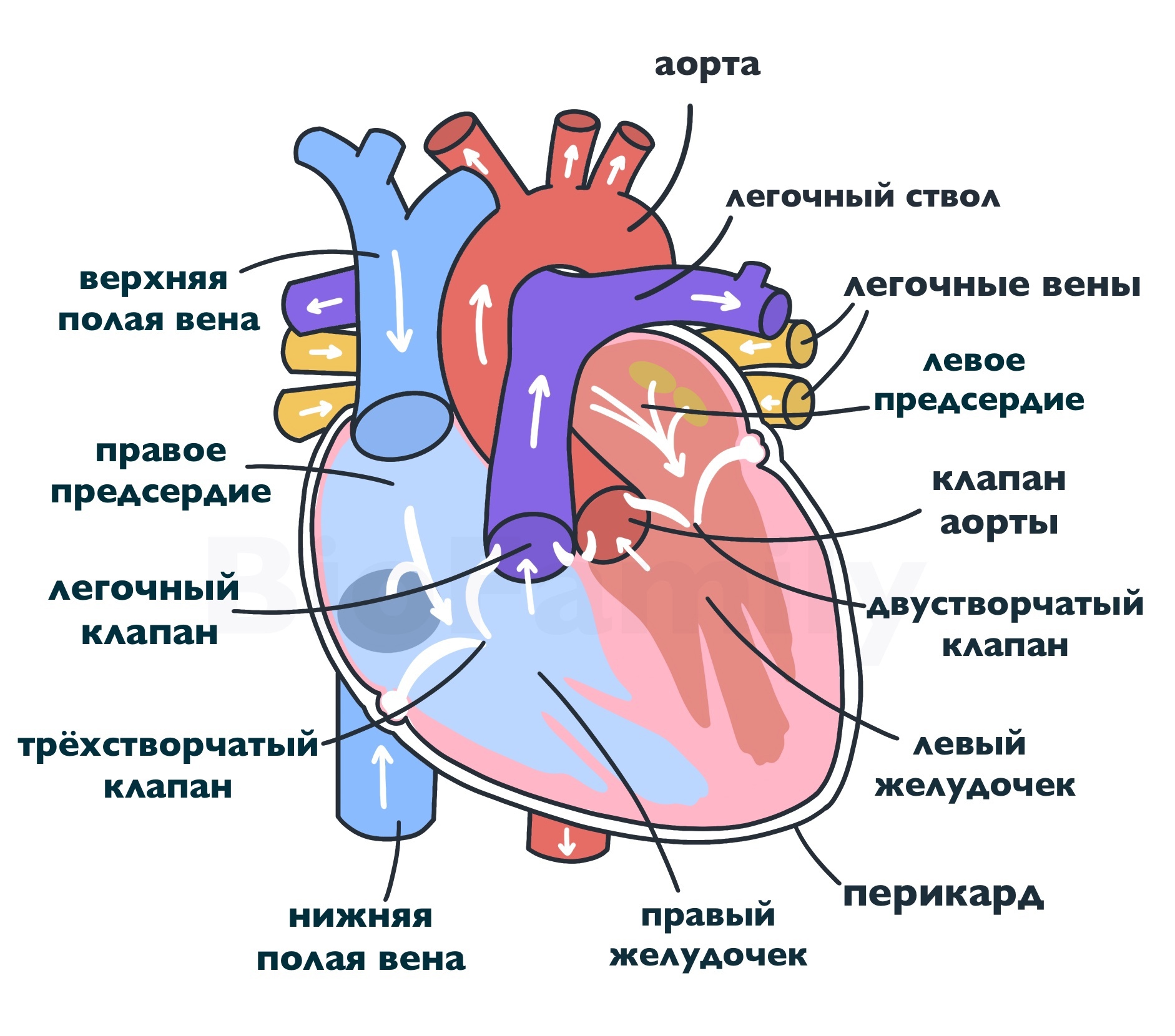

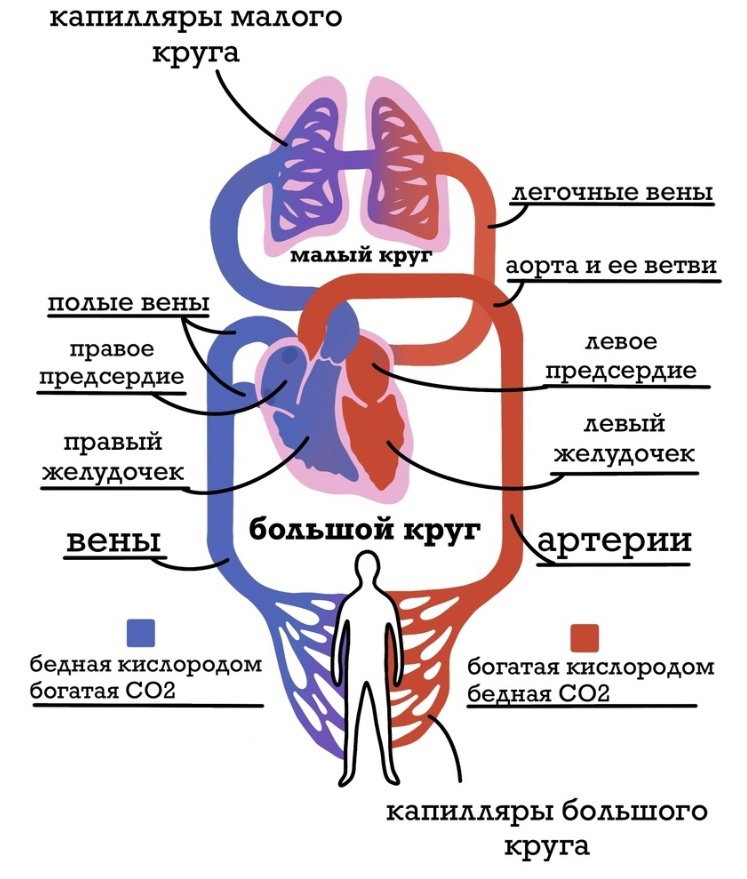

У млекопитающих, как и у птиц, наконец-то появилась полная межжелудочковая перегородка. Но у птиц дуга аорты правая, а у млекопитающих — левая. А это значит, что смешанной крови теперь нет. Есть артериальная кровь в левой половине сердца и венозная кровь в правой половине.

Таким образом, произошло полное разделение двух кругов кровообращения и приобретена теплокровность (гомойотермность). У пресмыкающихся теплокровности не было.

Кстати, важная особенность кровеносной системы млекопитающих, о которой многие забывают — безъядерные эритроциты. Транспорт газов даже на клеточном уровне становится более эффективным.

2) Появление альвеолярных лёгких

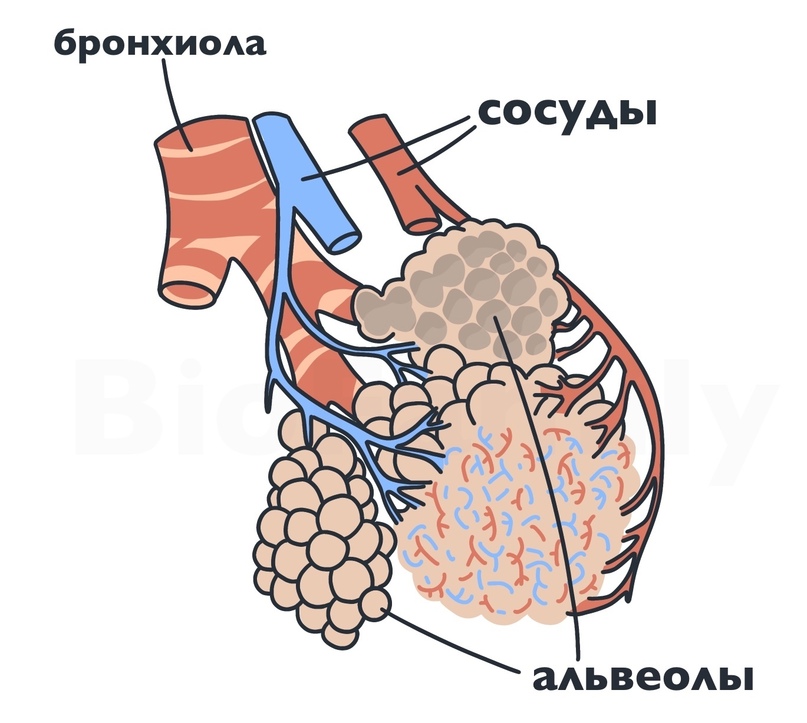

Альвеолярные лёгкие — самый развитый тип лёгких, обеспечивает максимально эффективный газообмен. В основе — альвеолы (альвеолярные мешочки), которые имеют очень большую площадь поверхности, гораздо большую, чем у пресмыкающихся.

Кстати, появилась диафрагма — скелетная мышца, непосредственно участвующая в дыхательных движениях. Её появление тоже относят к ароморфозам.

3) Появление молочных желез и кормление детей молоком

У млекопитающих появляются млечные железы, которые секретируют питательное вещество — молоко. Данным веществом питаются детёныши на первых этапах взросления. Ароморфоз!

Интересный факт: у клоачных млекопитающих (утконос, ехидна) нет сосков, а молоко выводится в специальное пространство на теле — млечное поле. Детеныши утконоса и ехидны слизывают молоко прямо с живота матери.

4) Появление матки и плаценты

Известные органы, необходимые для вынашивания потомства. В матке происходит эмбриогенез, а через плаценту — питание и газообмен плода.

После беременности плод рождается, далее питаясь молоком матери, будучи окруженным заботой — у млекопитающих сильно выражена забота о потомстве.

Таким образом, развитие у млекопитающих — прямое.

5) Дифференцировка зубов

Впервые зубы получили дифференциацию — разделение по форме и функции. По строению они начали делиться на резцы, клыки и коренные зубы.

Резцы — для откусывания кусков от пищи, клыки — для раздирания, а коренные — для перетирания и пережёвывания пищи. Запомните это, часто спрашивают.

6) Развитие переднего мозга и коры больших полушарий

Очень мощное развитие получила кора, появились глубокие борозды и извилины. Это связано с общим усложнением строения организмов, улучшением возможности социальных связей и заботой о потомстве. Своё максимальное развитие получают условные рефлексы.

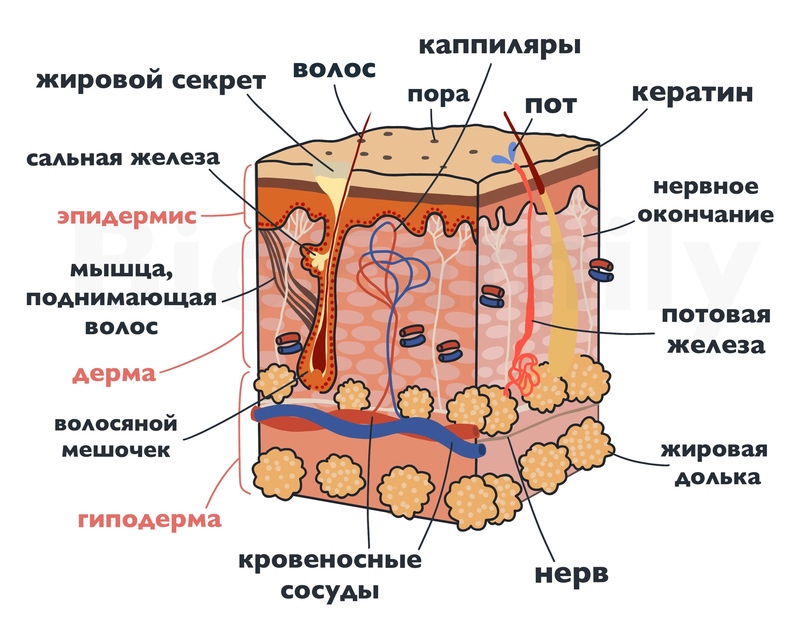

7) Появление волосяного покрова и многих кожных желёз

Волосы, кожные железы, когти, ногти — производное эпидермиса. Волосяной покров у млекопитающих выполняет две основные функции: термоизоляция и окрас (важно при маскировке и привлечении самок).

При этом многие вторичноводные животные (китообразные) утратили волосяной покров. Однако, например, у моржа он частично сохраняется в виде вибриссов — длинных чувствительных волосков у рта. Такие вибриссы есть у многих млекопитающих.

У млекопитающих появились впервые следующие типы желёз:

- Млечные — образуют молоко для вскармливания потомства

- Потовые — участвуют в терморегуляции, выполняют выделительную функцию

- Сальные — выполняют защитную функцию (смазывание кожи и волос для придания им эластичности)

- Пахучие — выполняют сигнальную функцию (привлечение партнёров, мечение территории, защита от врагов)

- Церуминозные — выделение ушной серы (очистка и смазка наружного слухового прохода)

***

Общее строение и полость тела

Тело млекопитающих состоит из головы, шеи, туловища и пятипалых конечностей. Позвоночник содержит шейный (7 позвонков), грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы.

Кости черепа соединены швами. Коракоид (воронья кость) отсутствует. Есть зубы: резцы, клыки, коренные зубы.

Пояс верхних конечностей состоит из ключицы и лопатки, свободная верхняя конечность — из плечевой кости (плеча), локтевой и лучевой костей (предплечья), кисти с 5 пальцами.

У однопроходных (ехидна, утконос) сохраняется коракоид. Это их примитивная черта.

Пояс нижних конечностей состоит из тазовой кости (сросшихся лобковых, седалищных и подвзошных костей). Свободная нижняя конечность — из бедра, голени (большеберцовой и малоберцовой костей) и ступни с 5 пальцами.

Конечности некоторых вторичноводных млекопитающих адаптировались под водную среду и превратились в ласты. У таких пояс задних конечностей (таз) редуцирован.

В коже выражена подкожная жировая клетчатка, принимающая участие в термоизоляции. Присутствуют производные эпидермиса: когти, ногти, железы и, конечно, волосы.

Полость тела вторичная.

***

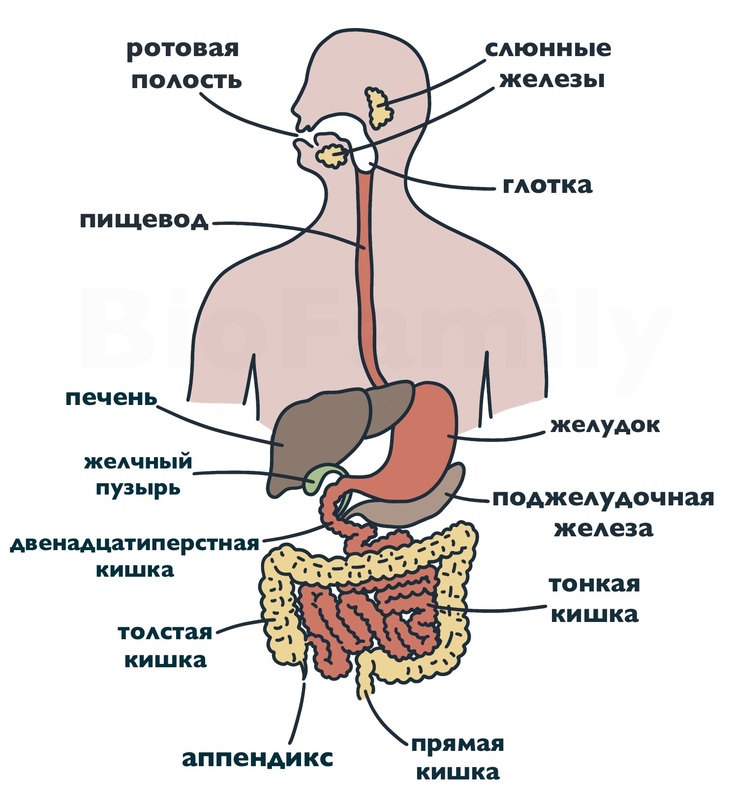

Пищеварительная система — сквозная

Рот — глотка — пищевод — желудок — кишечник — анальное отверстие.

У пресмыкающихся была клоака, у большинства млекопитающих её нет. Пищеварительная система имеет своё собственное отверстие — анальное.

Клоака имеется у однопроходных — примитивная черта строения.

Пищеварительная система млекопитающих сильно дифференцирована в зависимости от типа питания. Например, у растительноядных животных для усвоения грубой пищи, содержашей много клетчатки, имеются следующие особенности:

- развиты острые резцы для откусывания и широкие коренные зубы для перетирания пищи;

- желудок может иметь несколько камер (у жвачных, например, коров);

- в рубце желудка жвачных живут бактерии-симбионты, расщепляющие клетчатку;

- жвачные могут несколько раз пережевывать пищу (жвачка), что улучшает ее переваривание;

- кишечник очень длинный, что увеличивает время переваривания и всасывания пищи;

- слепая кишка хорошо развита (длинная), служит местом развития кишечных бактерий, перерабатывающих целлюлозу.

***

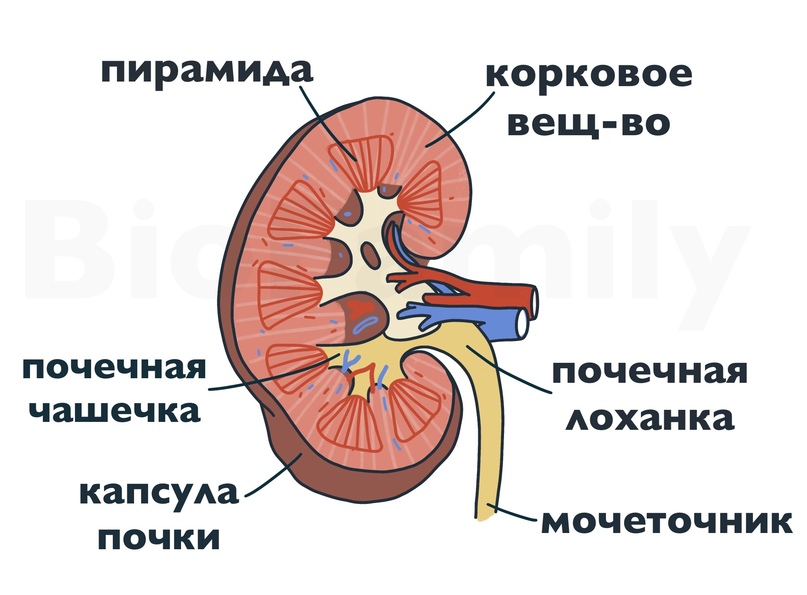

Выделительная система — тазовые почки

Тазовые почки, которые свойственны и нам с вами, эффективно очищают кровь от продуктов метаболизма. Продукт обмена — мочевина, которая удаляется через мочевой пузырь и уретру.

***

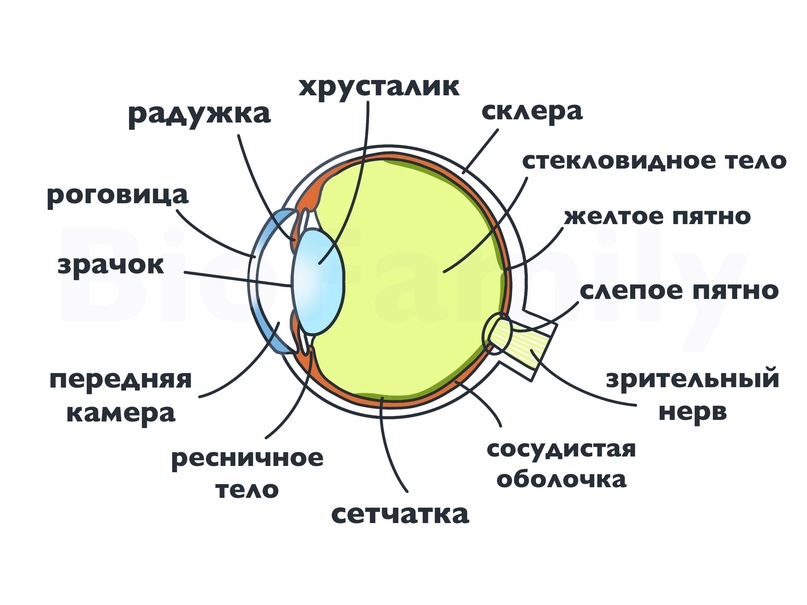

Нервная система — трубчатого типа

Нервная система получает своё пиковое развитие. Мощная кора больших полушарий позволяет совершать очень сложные двигательные и мыслительные акты. Максимальная забота о потомстве, общение особей и условные рефлексы.

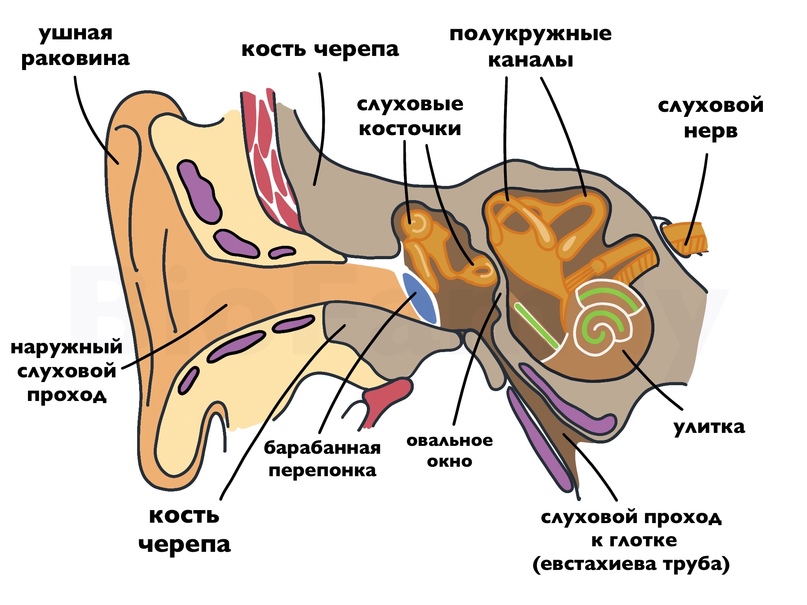

Органы чувств: обоняние, осязание (вспоминаем вибриссы), вкус, слух, зрение. Все анализаторы развиты очень хорошо.

Появляется внешнее ухо — наружный слуховой проход, у многих видов — ушные раковины. В среднем ухе уже три слуховых косточки: стремечко, наковальня, молоточек.

***